営業時間

【夏期】4/1〜10/31

9:00〜17:00

※観光坑道・各体験の最終受付 16:30

【冬期】11/1〜3/31

9:00〜15:30

※観光坑道・各体験の最終受付 15:00

定休日:冬期のみ定休日あり:毎週水曜日

(ただし、年末年始・祝祭日は営業)

【夏期】4/1〜10/31

9:00〜17:00

※観光坑道・各体験の最終受付 16:30

【冬期】11/1〜3/31

9:00〜15:30

※観光坑道・各体験の最終受付 15:00

定休日:冬期のみ定休日あり:毎週水曜日

(ただし、年末年始・祝祭日は営業)

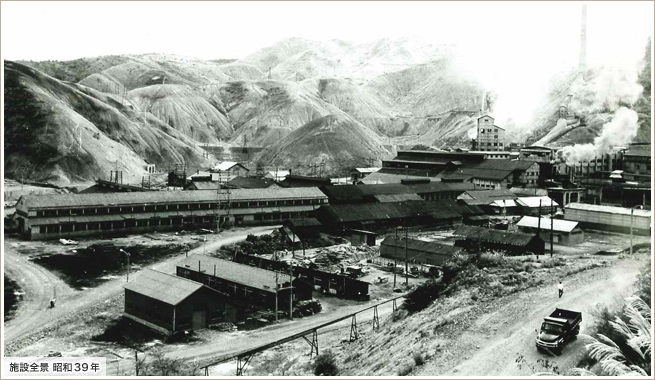

尾去沢鉱山は、明治に岩崎家(三菱)に鉱業権がわたり、以降閉山までの約90年の間、三菱の経営により銅山として最大のピークを迎えました。

当時の日本は産業とのあらゆる面で近代化が進められたので、銅などの金属は産業近代化のうえできわめて重要な資源であり、その増産は国家的要請でもありました。また、終戦後、我が国の産業復興とともに資源少国における貴重な存在として高度成長をささえました。

その後、海外での大規模鉱山開発が進み、世界的な過剰生産と急激な円高により銅価格が低迷したことや尾去沢鉱山の銅鉱石が枯渇したことにより、昭和53年1270年にわたる長い鉱山の歴史に幕を閉じました。

- 明治元年(1868)

- 南部藩は、鍵屋茂兵衛に採掘権を委任する。

- 明治5年(1872)

- 大蔵省が没収(尾去沢銅山事件)、その後岡田兵蔵、更に東京府鉱業会社の経営に移る。

- 明治7年(1874)

- 岡田兵馬が借地稼行する。

- 明治22年(1889)

- 岩崎家の稼業となる。反射炉を設置。

- 明治26年(1893)

- 三菱合資会社の経営となる。薪木燃料火力発電所設置、

坑内ポンプ、巻揚機に電力使用。 - 明治27年(1894)

- 田郡大切坑内に電気巻揚機を設置。構所内に電話、電灯を設置。

- 明治29年(1896)

- 水力発電所の建設に伴い東北地方で最初の全山電化を行う。

- 大正5年(1916)

- 巻揚機より出火、選鉱場全焼。

- 大正6年(1917)

- 浮遊選鉱法による最新式選鉱場を新設。

- 昭和11年(1936)

- 中沢鉱滓ダム決壊、死者374名の大災害発生。

- 昭和15年(1940)

- 月粗鉱7万トン処理の増産起業を行う。

- 昭和18年(1943)

- 超非常時増産態勢で月産10万トン、従業員4,486名と最高を記録。

- 昭和25年(1950)

- 財閥解体に伴い太平鉱業(株)の経営となる。

昭和27年社名を三菱金属鉱業(株)に改名。 - 昭和28年(1953)

- 集約排水坑道として太平坑(延長2,725m)完成。

- 昭和41年(1966)

- 製錬部門廃止。74年の歴史を閉じる。

- 昭和43年(1968)

- 品位低下と銅価格低迷のため操業規模縮小。

- 昭和47年(1972)

- 三菱金属鉱業(株)より分離し尾去沢鉱山(株)となる。

- 昭和53年(1978)

- 銅価格の低迷と鉱石の枯渇により閉山。